訪問看護 – 2025年2月

皆様、こんにちは。昨年11月から勤務している看護師Sです。訪問の際にはよろしくお願いいたします。

年が明けて、早いものでもう一ヶ月あまり。昨年のバタバタしたお正月とは違い、雪も降らず穏やかな1月だなーと感じていたのですが…2月入ってすぐの、このドカ雪‼ 県内でも、災害級の大雪となっているところが多く、皆様も除雪や移動で苦労されているのではないでしょうか?

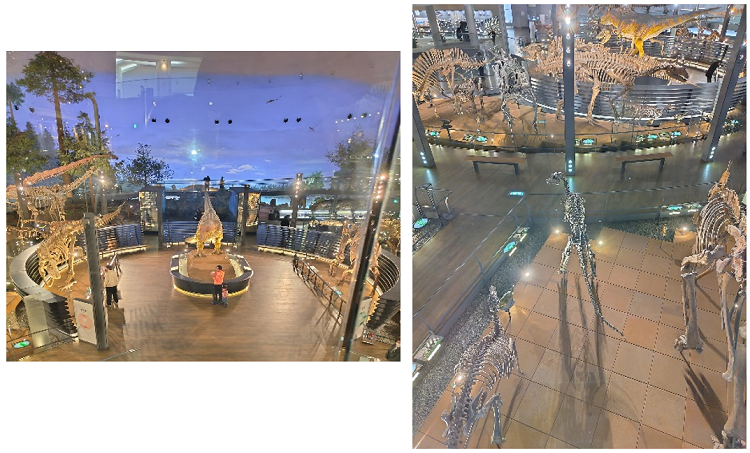

温暖化の影響で、雪が少ないのかなーなんて期待は木っ端みじんに打ち砕かれた感じですね!そんな大雪の降り始める前、長男の部活の関係で福井県に行ってきました。念願の恐竜博物館にお邪魔し、ほんのつかの間、太古のロマンに浸ってきました。

まだまだ寒い日も、雪も、感染症も続きそうです。皆さま、体調を崩されないよう御自愛下さいませ。

(し)

~ほっこり訪問看護~

新年が始まり、気づけばもう1か月半も経ちました。

新年あけて訪問した時に、お正月に何を食べましたか?と伺うと「お餅を食べた」という方が多いですね。嚥下状況に合わせて細かく切って食べたり、小さめにした、などの工夫も聞かれました。

お餅はあんこやきな粉、雑煮で召し上がる方が多かったです。だいたいの方は2個食べたとお話でしたが、多い方は5個!8個!という方もいて、皆さんお餅大好きなんだな(*’▽’)と思いました。多く食べている方はお昼ご飯を抜いて調節しているそうで、体調を崩さないように工夫されているんだなと思いました。

訪問の時にまた皆様のお話をいろいろ伺っていければと思います。

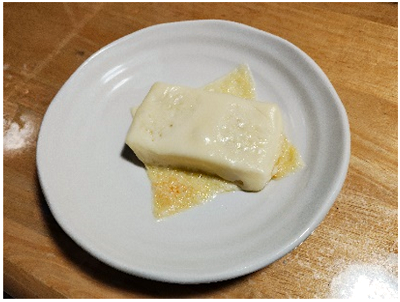

あんこやきな粉もちもいいですが、チーズ餅、砂糖醤油餅もいいですよねー(^▽^)/

↓レンジでチンするだけのチーズ餅↓

(た)

訪問看護 – 2024年12月

こんにちは、訪問看護です!

長かった夏が終わり、短い秋が過ぎ、あっという間に12月となりました。

能登半島地震で始まった2024年。幣ステーションでも災害研修を行っていますが、1/1は思わぬ訓練となり、日ごろの災害対策の重要性を改めて感じました。地震で被害にあわれた方々には改めてお見舞い申し上げます。

さて、12月はクリスマスや忘年会、年末年始の帰省など、楽しいイベントが待っています。インフルエンザ等の感染症も流行っていますが、食事・睡眠・手洗い・うがいを合言葉に、元気に2025年を迎えられるようにしていきましょう!よいお年をお迎えください! (写真は、北区まで先日出かけた際、かわいいシロクマを見つけました(^^♪

(ひ)

~ほっこり訪問看護~

膝痛により外出や活動意欲をなくされていたN様。

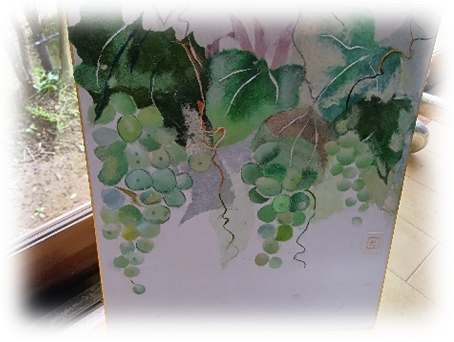

リハビリを利用してから膝痛の緩和・むくみの軽減がみられ、活動意欲も上がり趣味であるちぎり絵を再開するまでになりました。リハビリで介入していたのは身体面ですが、動けるようになったこと・自信がついたことが、本人の意欲や気持ちを動かすきっかけになったことを感じます。時には作品制作に苛立ちを感じながらも多くの作品を完成させるN様の話を聞くと、“自分も頑張るぞ”と元気をもらえます。

今年も目標であった地域の文化祭に二年連続で作品出展・参加することができ、喜んで作品を見せながら話してくださるN様の姿をみると、こちらも嬉しい気持ちになりました。

皆さんも寒くなってきたこの時期に屋内でできる趣味活動の再開や開拓を考えてみてはいかがでしょうか?

※写真はN様が制作したちぎり絵作品のほんの一部です。

(は)

訪問看護 – 2024年10月

こんにちは、訪問看護です!涼しい秋風に、高く澄んだ空。大きく深呼吸したくなるような、気持ちの良い季節となりました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。

先日、見附イングリッシュガーデンに出かけてきました。晴天にも恵まれ、色とりどりの草木を眺め、気持ちよく過ごすことができました。会場には、秋を象徴するイベント『ハロウィーン🎃』の飾り付けもバッチリ! 皆さん写真を撮ったり、仮装をしたりと楽しまれていました。四季がはっきりしている新潟は、季節の食べ物や、自然にあふれ、楽しみ方も様々です!皆さんも、秋のお出かけ楽しんでみてはいかがでしょうか!

(わ)

~ほっこり訪問看護~

先日、医療と介護の出前スクールがあり、巻総合高校の授業に参加してきました。当ステーションからは看護師・理学療法士・言語聴覚士の3名が講師となり、医療分野における、看護師・リハビリ職の仕事紹介、やりがい、大変なところ等についてお話をさせていただきました。

私自身は、母が看護師で興味を持ったことがきっかけで看護師を目指しました。そこから時は流れ、看護師免許を取得して20年程経過し、現在も看護師を続けられています。学生時代、新人時代等…、思い返すと大変なことがたくさんありました。

しかし、利用者さんやご家族と関わる中で頂いた「来てもらって良かった」「ありがとう」等のお言葉を頂けると、看護師としてのやりがいを感じ、「もっと頑張りたい!」という気持ちが湧いてきます。

出前スクールに参加してくれた学生さんたちは、一生懸命こちらの話を聴いて下さり、 講義中に私が声を掛けた際も、皆さん丁寧に自身の考えを答えてくれました。そんな学生さんたちの姿にほっこりしました。講師として参加できて良かったです。今回の出前スクールがきっかけで、看護職・リハビリ職を目指した方がいると嬉しいな、と思いました。(*^^)v

(さ)

訪問看護 – 2024年8月

こんにちは、訪問看護です!今年の夏はパリオリンピックが開催されましたね。選手の皆さんの素晴らしいパフォーマンスに毎日ワクワクさせてもらい、利用者さんとの会話でも話題によく上がっていました。

さて、夏と言えば…夏野菜!私は家庭菜園を始めて4年目になります。ゴールデンウィーク頃に植えた苗は、今、収穫のピークをむかえています。例年植えているミニトマト、シシトウ、オクラ、ピーマン、ゴーヤ、枝豆に加えて、今年はズッキーニにも初挑戦しました。

しかし、受粉が上手くいかず、残念な結果に…。 来年もう一度、リベンジしたいと思います!

(や)

~ほっこり訪問看護~

弊ステーションには、言語聴覚士という言語や嚥下(飲み込み)の専門職が常駐しております。病気で入院され、飲み込みの力が落ちてしまい、どんどん体重や運動機能が落ちてしまったT様。なんとか治療するも退院後はミキサー食しか食べられず困っていました。リハビリを頑張って頂き、今では普通食を食べています。今まで普通に食べていたものが食べられなくなるのは、楽しみがなく非常に辛かったそうです。

すでに困っている方はもちろん、ムセなど飲み込みが気になりはじめた時がリハビリのはじめ時です!誤嚥性肺炎を引き起こす前に、専門的な訓練や正しい知識を習得し予防に努めていきましょう!

(は)